SaqqaraNox

Active member

- Joined

- Oct 9, 2021

- Messages

- 935

BOCCACCIO

Grande poeta

Il grande poeta e scrittore italiano, Giovanni Boccaccio, visse in un periodo di transizione che segnò il tramonto dell’età dell’Ignoranza. Divenne noto a tutti come una delle Tre Corone della letteratura italiana, insieme a Dante e Petrarca. Tutti e tre gli autori contribuirono all’alba del Rinascimento.

In contrasto con il suo modello Dante e il suo amico intimo Petrarca, la cui tiepida fedeltà al cristianesimo si mescolava a un apprezzamento del mondo classico, nei lavori di Boccaccio emerse un forte tema anticlericale, dal momento che scriveva in un contesto turbolento del XIV secolo, segnato dalla devastazione della metà del secolo, che alimentò le sue invettive e i temi scettici.

La chiesa cattolica, sebbene universalmente dominante nella vita spirituale, era segnata da corruzione diffusa e intrighi politici. Boccaccio si avvicinò al papato e servì persino come segretario per il papa, ma privatamente divenne sempre più pessimista sulla natura della religione durante la peste nera. Prima della resurrezione della vera religione operata da Pletone, visse molte crisi di fede e si avvicinò agli Dèi dalla prospettiva dell’ignoranza.

IL GIOVANE POETA

Boccaccio nacque in un paese vicino a Certaldo, da cui aveva origine la sua famiglia. Era figlio di un magnate fiorentino degli affari, chiamato Boccaccino, che ricopriva diversi incarichi e uffici importanti. La matrigna di Boccaccio si chiamava Margherita de’ Mardoli.

Grazie all’alto rango del padre, completò i suoi primi studi presso la scuola di Giovanni Mazzuoli da Strad. Avendo tempo libero per frequentare i circoli letterari del suo tempo, fu rapidamente e fortemente influenzato dalle opere di Dante.

Essendo a questo punto un devoto cristiano, il principale interesse di Boccaccio era nello studio della Legge Teologica, ben prima dei suoi sforzi creativi. Tuttavia, Boccaccino desiderava che suo figlio diventasse un mercante, secondo la tradizione familiare. Dopo averlo fatto seguire un breve apprendistato a Firenze, nel 1327 decise di portare con sé il giovane figlio a Napoli, città in cui lavorava come intermediario per la nobile famiglia Bardi.

Pretese di poter andare allo Studium (l’attuale Università di Napoli), luogo dove studiò diritto canonico per i sei anni successivi. Coltivò anche il suo interesse per gli studi scientifici e letterari. La mattina del sabato santo, 30 marzo 1331, quando l’autore aveva diciassette anni, incontrò una dama napoletana di cui si innamorò appassionatamente. L’incontro è descritto nella sua opera Filocolo, in cui la immortalò con il nome di Fiammetta e che corteggiò incessantemente con canti e sonetti.

Fiammetta aprì a Boccaccio le porte della corte e, cosa ancora più importante, incoraggiò la sua nascente carriera letteraria. In parte grazie alla sua influenza, Boccaccio scrisse i suoi romanzi e poemi giovanili, da Filocolo a Filostrato, dalla Teseida all’Ameto, dalla Visione Amorosa all’Elegia per la Madonna Fiammetta. È noto che fu lei a porre fine alla relazione tra i due per motivi di ceto sociale e che la rottura causò a Boccaccio un profondo dolore.

OPERE NAPOLETANE

Boccaccio scrisse molte opere in questo periodo, molte delle quali ispirate ai Classici. Le sue lettere mostrano una conoscenza approfondita di tali argomenti, invocando la Dea Pallade quando veniva a conoscenza di una violenta e accesa faida tra famiglie.

La Teseida è un poema epico in ottave che narra le gesta di Teseo, il quale combatte contro Tebe e le Amazzoni, traendo spunto dal Ciclo Tebano. Il Filostrato riguarda l’eroe di Troia, Troilo, che cade nella disperazione dopo che la sua amata Criseide si innamora dell’eroe greco Diomede.

La Caccia di Diana e La Commedia delle Ninfe Fiorentine trattano della virtù. In quest’ultima opera, sette ninfe virtuose di Venere raccontano all’uomo selvaggio Ameto le loro storie d’amore con uomini che incarnano la qualità opposta, mentre Lia, oggetto dell’affetto di Ameto, rappresenta la fede e la civiltà. Ella lo getta in una sorgente limpida, attraverso la quale viene purificato e avviato alla coltivazione di sé.

Lo stile di scrittura di Boccaccio fu rivoluzionario e rappresentò un approccio diversificato. Scrisse variamente in registri volgari che riecheggiavano il parlato dei contadini, in un toscano colto e di alto registro, e in latino stesso, secondo quanto richiesto dall’opera. Lo stile di Boccaccio combinava audacemente i generi, permettendo alla commedia di coesistere con la tragedia, alla satira con la serietà, e all’erotismo con la moralità, creando uno stile narrativo ricco e multidimensionale, senza precedenti nella letteratura medievale. Passò dalla poesia epica alle composizioni in terzine fino ai romanzi, innovando negli approcci strutturali alla poesia.

LA PESTE

Tornò a Firenze a causa dei problemi di bancarotta del padre, poi si recò a Ravenna e a Forlì, dove ottenne il patronato del grande Francesco II Ordelaffi.

Nel 1348 fece ritorno a Firenze, dove assistette alla peste descritta nel Decameron. La peste causò la morte di molti dei suoi amici e parenti, inclusi sia il padre che la matrigna entro il 1349, nonostante il padre avesse condotto un valoroso sforzo come ministro delle provviste per alleviare la catastrofe totale. Depresso e scoraggiato, Boccaccio si stabilì definitivamente a Firenze per occuparsi di ciò che restava dell’eredità paterna.

Sebbene Boccaccio avesse ottenuto un certo riconoscimento a Napoli, fu nella città sull’Arno, vicina alle sue origini, che venne apprezzato per il suo approccio letterario. Il Decameron fu composto durante la prima fase della sua permanenza a Firenze, tra il 1349 e il 1351. Fu ironicamente proprio la fama del Decameron ad elevare Boccaccio a incarichi più alti, come ambasciatore presso i Signori della Romagna e ambasciatore di Firenze alla corte papale in Francia, arrivando persino a servire direttamente ad Avignone, una località che aveva visitato spesso prima della stesura dell’opera.

CONTESTO

La residenza della papato ad Avignone (1309–1377), sotto l’influenza francese, rappresentò l’apice della mondanità della chiesa. Papa Clemente VI, che regnò durante la Peste Nera del 1348, mantenne una corte tristemente nota per il lusso, la simonia palese (cioè la vendita di cariche ecclesiastiche e indulgenze) e la violazione del celibato. Tali scandali resero il clero oggetto di scandalo diffuso e motivo ricorrente di scherno nella percezione popolare.

Allo stesso tempo, la cristianità fu scossa dalla Peste Nera, che sterminò un terzo o più della popolazione europea, devastando in modo assoluto l’Italia. La vivida introduzione del poeta al Decameron descrive come né la scienza umana né la preghiera devota riuscissero a fermare l’avanzata della peste. Le “umili suppliche a Dio” e le processioni pubbliche si rivelarono del tutto inutili contro il flagello.

Sebbene Boccaccio fosse in effetti un cristiano devoto per i primi tre decenni della sua vita, l’esperienza diretta della Grande Peste lo spinse in oscure riflessioni, mettendolo a interrogarsi sulla natura stessa del cristianesimo. Le spiegazioni religiose tradizionali vacillarono, alimentando un clima di disillusione. La gente vedeva i preti morire o abbandonare i propri fedeli, e i riti funebri ridotti a sepolture frettolose celebrate da pochi chierici precipitosi.

Anche se la maggior parte degli italiani rimaneva sinceramente cristiana, molti divennero apertamente critici verso le istituzioni e il personale ecclesiastico. Come osserva un moderno studioso, l’opera di Boccaccio riflette una società “sempre più orientata verso un agnosticismo distaccato,” pur senza condannare direttamente i principi fondamentali della fede o il rapporto personale tra Dio e la coscienza.

DECAMERON

Il Decameron è una raccolta di 100 novelle raccontate da dieci giovani fiorentini rifugiatisi dalla peste. L’opera è il suo capolavoro di realismo sociale e di ethos umanistico. In tutto il Decameron, Boccaccio intrecciò pungenti critiche al clero e alle pratiche ecclesiastiche, che spaziano dalla satira esplicita alla sottile ironia.

Il banchetto nella pineta, Sandro Botticelli

Durante la peste nera in Italia, sette giovani donne e tre giovani uomini fuggono dalla Firenze devastata dalla peste, cercando rifugio in una villa isolata in campagna vicino a Fiesole. Per trascorrere piacevolmente le loro serate durante un soggiorno di due settimane, decidono che ogni membro del gruppo racconterà una storia per sera, eccetto i giorni dedicati ai lavori domestici o alle feste religiose, durante i quali la narrazione è sospesa. Nel corso di dieci serate di racconti all’interno di queste due settimane, condividono in totale cento novelle.

Ogni partecipante prende a turno il ruolo di Re o Regina del loro gruppo per un giorno. Il sovrano designato sceglie il tema attorno al quale devono ruotare tutte le storie raccontate quel giorno. Tra gli argomenti scelti ci sono storie che illustrano il potere della fortuna, dimostrazioni della forza di volontà umana, racconti d’amore con lieto fine, storie d’amore tragiche, risposte ingegnose che salvano chi le pronuncia, esempi di virtù e storie sui tranelli che le donne fanno agli uomini o sui trucchi in generale che le persone giocano l’una sull’altra. Inoltre, un narratore, Dioneo, noto per il suo spirito, gode del privilegio unico di poter scegliere qualsiasi tema desideri, parlando di solito per ultimo ogni giorno.

Molti racconti fungono da parodie anticlericali, mettendo in luce membri del clero avidi, lussuriosi o stolti, e quindi esponendoli al ridicolo. Allo stesso tempo, alcune storie mettono delicatamente in discussione aspetti della dottrina cristiana o delle pretese di verità esclusiva, suggerendo uno scetticismo religioso insolito per la sua epoca.

Fin dal primissimo giorno di narrazione, Boccaccio imposta un tono anticlericale. La Giornata I, Novella 1 racconta la vicenda di Ser Ciappelletto (Cepparello), “un catalogo ambulante di peccati” che cade gravemente malato mentre è ospite di due usurai fiorentini. Conoscendo la vita scellerata di Ciappelletto, i suoi ospiti disperano di trovare un prete disposto ad assolverlo. L’uomo morente chiama un frate e pronuncia un’assurda confessione mendace, dichiarandosi un modello di virtù che il frate ingenuo finisce per credere.

Alla morte di Ciappelletto, il frate lo loda con tanto fervore che questo peccatore notorio viene venerato come santo e la sua tomba diventa un luogo di culto. Boccaccio mette in luce i difetti del sacramento della confessione e del processo di canonizzazione: “l’uomo più malvagio” diventa un santo popolare semplicemente perché il frate è troppo pio (o troppo stolto) per smascherare una menzogna. Il cristianesimo è raffigurato come talmente corrotto o ingenuo da esaltare il vizio come se fosse virtù.

Nella Prima Giornata, Novella 2, la critica anticlericale continua in una vena più ironica. Un ricco mercante cristiano, Jehannot, esorta il suo amico ebreo Abramo a convertirsi al cristianesimo. Abramo, con scetticismo, si reca a Roma per osservare la corte papale, dove trova un clero totalmente depravato – “nient’altro che dissolutezza” e vizio tra cardinali e preti. Paradossalmente, Abramo si converte comunque al cristianesimo, ragionando che una religione che continua a crescere nonostante i suoi capi corrotti deve avere dietro di sé una verità divina.

Molti altri racconti del Decameron mettono senza pudore alla berlina l’ipocrisia sessuale e l’avidità del clero. Un classico esempio di commedia farsesca anticlericale si trova nella Terza Giornata, Novella 1: la storia di Masetto da Lamporecchio, un bel contadino che finge di essere sordomuto per ottenere lavoro come giardiniere in un convento. Le giovani monache, credendo che Masetto non sappia parlare, iniziano a sedurlo una dopo l’altra, ciascuna prendendo il proprio turno con il giardiniere muto finché “alla fine egli riesce a giacere con tutte loro” ed è addirittura invitato a restare stabilmente come amante segreto e non ufficiale ma “indispensabile” membro del convento.

Il racconto attacca in modo incisivo l’ideale della castità claustrale. Dietro le mura chiuse del convento, le cosiddette spose di Cristo sono appassionate quanto qualsiasi donna secolare, limitate soltanto dalla mancanza di accesso agli uomini. L’inversione dei ruoli (un uomo suppostamente muto che in realtà soddisfa un intero convento) e l’esito felice (Masetto prospera e le monache imparano a organizzare le loro relazioni illecite in modo più discreto) equivalgono a una “parodia sacrilega” delle leggende agiografiche.

Mostrando le donne di chiesa come pienamente umane e fallibili, Boccaccio smascherava le pretese di superiorità morale all’interno della chiesa. Un altro racconto incisivo è il secondo della Nona Giornata, in cui una maldestra badessa e una suora novizia sono entrambe coinvolte in tresche illecite. La giovane suora viene sorpresa con un amante, ma quando la badessa accorre per punirla, si mette accidentalmente in testa i pantaloni del prete al posto del velo, rivelando così la propria colpa.

Il disprezzo di Boccaccio per il vuoto atteggiarsi morale è evidente. Egli lascia intendere che, per molti nella vita religiosa, l’unico vero peccato fosse quello di essere scoperti.

Anche la frode dei miracoli fasulli e l’avidità per le donazioni, critiche comuni rivolte ai frati mendicanti del XIV secolo, ricevono da lui un trattamento comico.

Per esempio, frate Cipolla nella Giornata VI, Novella 10 è un frate itinerante che ogni anno visita la città di Certaldo (patria dello stesso Boccaccio) per raccogliere elemosine dai creduloni. Egli promette agli abitanti un raro spettacolo: mostrerà loro una piuma dell’arcangelo Gabriele, una reliquia sacra, in cambio di generose offerte. Due burloni del luogo sostituiscono di nascosto la piuma con un mucchio di carbone. Quando Cipolla apre il reliquiario e vi trova soltanto della carbonella, improvvisa in modo manipolatorio, sostenendo che quei carboni siano essi stessi reliquie sacre: proprio quelli che arsero san Lorenzo, miracolosamente trasportati fino a lui.

La folla, lungi dal rivoltarsi contro di lui, accoglie con entusiasmo questa spiegazione e Cipolla raccoglie allegramente le offerte. I frati di Boccaccio, in generale, derivano dalla figura stereotipata del mendicante comico: predicatori ignoranti ma dalla lingua sciolta, golosi e avari, che sfruttano la fede popolare.

Il Decameron fa da specchio a una Chiesa che, secondo Boccaccio, si era allontanata dalla religione. Forse la contesa più rivelatrice è il racconto della Giornata I, Novella 3, spesso chiamata la parabola dei Tre Anelli. In questo racconto, il grande sultano Saladino chiede a un saggio ebreo, Melchisedec, di individuare quale delle tre religioni abramitiche (ebraismo, cristianesimo e islam) sia vera. Melchizedek risponde con una storia: un padre aveva un anello di valore inestimabile e, volendo onorare tutti e tre i suoi figli, ne commissionò segretamente due copie esatte e diede a ciascun figlio un anello, dicendo a ciascuno che il suo era quello vero. Dopo la morte del padre, i figli litigano, sostenendo di avere ciascuno l'anello autentico, ma un esperto non riesce a discernere quale sia quello autentico. Tutti e tre “appaiono” genuini e, dunque, non si può determinare il vero erede. Su questo non aggiungo altro…

AMICO DI PETRARCA

A partire dal 1350 nacque un profondo legame tra Boccaccio e Petrarca, che si sarebbe consolidato negli incontri degli anni successivi. La “conversione” di Boccaccio al nascente umanesimo avvenne gradualmente. Fin dalla sua giovinezza a Napoli, Boccaccio era venuto a contatto con ricche biblioteche, tra cui quella del monastero di Montecassino, che custodiva numerosi codici di autori pressoché sconosciuti nel resto dell’Europa occidentale. Tra questi vi erano Apuleio, Ovidio, Marziale e Varrone, molte delle cui opere erano state a lungo proibite per la loro “volgarità”.

La rinascita dell'antichità classica, fondamentale per il Rinascimento, dovette molto alla strenua difesa della letteratura classica da parte di Giovanni Boccaccio. Boccaccio sfidò attivamente alcuni intellettuali clericali che cercavano di limitare l'accesso alle fonti classiche, temendo che le idee pagane in esse contenute potessero corrompere moralmente i lettori cristiani.

In questo, Boccaccio coinvolse gli sforzi di Leonzio Pilato, un monaco di pessima reputazione, ma ne patrocinò l’impegno nello studio del greco e nella traduzione dell’Iliade e dell’Odissea per la prima volta. Credendo che l’antichità custodisse ancora lezioni preziose, Boccaccio, in questo scambio, produsse la Genealogia degli Dèi Pagani (Genealogia deorum gentilium), una difesa completa degli studi sulla mitologia classica. Completato nella sua prima edizione entro il 1360, questo testo influente divenne per oltre quattro secoli un punto di riferimento principale sulla mitologia classica.

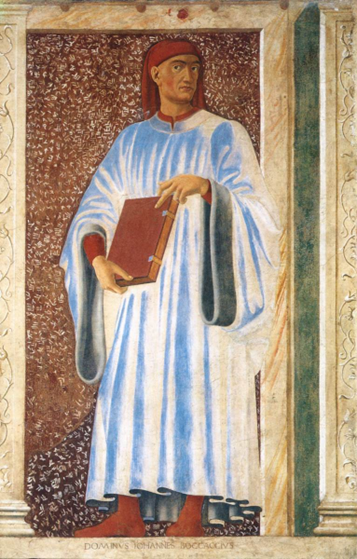

Ritratto di Giovanni Boccaccio in età avanzata, dettaglio quasi contemporaneo da un ciclo di affreschi nella Antica sede dell’arte dei giudici e notai (Firenze)

L’incipit della Genealogia derivò in maniera significativa anche dall’amicizia e dagli scambi intellettuali di Boccaccio con Petrarca. Dopo il loro primo incontro fruttuoso, Boccaccio considerava Petrarca come suo maestro e magister, e Petrarca lo incoraggiava a approfondire gli studi sulla letteratura classica greca e latina. I loro dialoghi furono particolarmente vivaci quando si incontrarono di nuovo a Padova nel 1351, poiché Boccaccio invitò ufficialmente Petrarca ad accettare una posizione accademica all’Università di Firenze.

Petrarca declinò l'offerta, ma le loro conversazioni plasmarono profondamente l'orientamento scientifico di Boccaccio e la sua dedizione alla promozione dell'antichità classica. I due continuarono a essere amici fino alla vecchiaia, anche se una lettera rivelatrice che riflette sulla morte di Petrarca mostra Boccaccio che dice che Petrarca si riunirà con “Cristo, suo redentore e salvatore...”.

ORDINAMENTO

Boccaccio fu ordinato nel 1360 e in questo modo entrò personalmente in contatto con i papi, il che gli diede ulteriore accesso a molti testi e biblioteche in tutta Italia che erano sotto stretto controllo. Dalle sue lettere si sa che si recava spesso nei monasteri per reperire tutto ciò che riguardava la storia della chiesa nei minimi dettagli.

Queste avventure erano un pretesto per soddisfare il suo crescente desiderio di avvicinarsi al “Signore di questo mondo”, innescato da molteplici crisi di fede. Boccaccio tenne riservate molte delle sue reali convinzioni e consultò le opere di demonologia, sapendo dallo studio di Polibio sotto i suggerimenti di Pilato che i Dèmoni non erano esseri malvagi. Inoltre, indagò sui trattati demonologici nemici apparsi nel XII secolo, come il Libro Giurato di Onorio.

Signor Giovanni Boccaccio, Andrea del Castagno, 1450

Grazie ai suoi legami all’interno della Chiesa e alla sua vasta libertà d’azione come diplomatico, Boccaccio divenne anche una figura di rilievo nella nascente area dell’archeologia. Si sa che supervisionò diversi tentativi di recuperare oggetti antichi attraverso spedizioni di scavo e, sebbene tali tentativi fossero primitivi nella loro portata, prefiguravano il primo archeologo moderno, Ciriaco d’Ancona, un secolo più tardi.

Un’opera importante e famosa furono le sue biografie di donne celebri, il De mulieribus claris. Boccaccio non era consapevole della natura allegorica della mitologia classica ed esprime incredulità nei confronti del paganesimo, ma afferma in modo rivelatore che l’età dell’oro dell’antichità fosse un’epoca di gran lunga migliore rispetto al presente, brutto e oscuro, confermando l’atteggiamento del suo migliore amico Petrarca.

Un’altra opera tarda, il commento di Boccaccio alla Divina Commedia di Dante (Esposizioni sopra la Comedia, 1373), mostra il suo confronto con le spesso aspre critiche ecclesiastiche di Dante. Dante, di una generazione più anziano, aveva infatti condannato con fama papi corrotti e sacerdoti simoniaci nel suo Inferno. Quando Boccaccio tenne le sue lezioni su Dante a Firenze, discusse proprio questi passaggi. Sebbene il commento di Boccaccio ci sia pervenuto solo in parte, è attestato che egli vi spiegasse la filosofia morale di Dante.

È interessante anche l'Epistola XXII di Boccaccio a Mainardo de' Cavalcanti. In questa lettera (scritta negli anni '60 del XIII secolo), Boccaccio risponde alle accuse di immoralità o antireligiosità del Decameron. Difende le sue intenzioni, sostenendo di aver rappresentato il clero in modo realistico, non per odio verso la religione, ma per rivelare la verità.

EREDITÀ

Sul piano secolare, fu rapidamente riconosciuto come uno dei più grandi autori italiani e un Padre del Rinascimento. Per molti anni, il Decameron fu l’opera più popolare in tutta Europa, accanto alle tradizionali Storie di Alessandro, e continuò a essere ampiamente riprodotto dopo l’invenzione della stampa. La natura spiritosa, florida, umoristica e spesso altamente erotica delle sue opere influenzò molti autori in Italia nei due secoli successivi.

Anche se oggi non è così letto o tradotto come Dante, Boccaccio ha lasciato un'eredità duratura nella letteratura inglese e francese, ispirando a Geoffrey Chaucer i Racconti di Canterbury e a Marguerite de Navarre l'Heptaméron, opera di tolleranza religiosa, che reinterpretano entrambi parti del Decameron. Attraverso di esse, egli influenzò in larga misura Bacon, Shakespeare e Molière. Le sue invettive contro la chiesa influenzarono anche la critica di Nietzsche al cristianesimo.

Sebbene la corruzione della chiesa al suo tempo avesse più o meno permesso a Boccaccio di agire come desiderava, l’atteggiamento della chiesa nei confronti di Boccaccio si inasprì nei secoli successivi. Nel 1497, lo zelota e fanatico Savonarola incluse copie del Decameron nel suo “falò delle vanità” a Firenze, condannandolo come libro moralmente corrotto. Durante la Controriforma, la chiesa adottò misure ancora più severe: nel 1559 il Decameron fu inserito nell'Index Librorum Prohibitorum (Indice dei libri proibiti). Per poter essere letto nei paesi cattolici, doveva essere filtrato, con intere novelle o almeno passaggi offensivi tagliati o “corretti” dai censori ecclesiastici.

BIBLIOGRAFIA

Epistolae, Boccaccio

Decameron, Boccaccio

Diana’s Hunt, Boccaccio

Caccia di Diana, Boccaccio

Teseida, Boccaccio

Comedy of the Florentine Nymphs, Boccaccio

Comedia delle ninfe fiorentine, Boccaccio

Introduction to Decameron, Richard Hooker

Franciscans in the Middle Ages, Michael Robson

The Merchant Giovanni Boccaccio in Montpellier and Avignon, Giuseppe Meloni

Greek, the phantom language of the medieval West, Emanuele Coccia

Giovanni Boccaccio, Vittore Branca

La rivoluzione incompiuta: Società politica e cultura in Italia da Dante e Machiavelli, Ugo Dotti

CREDITO:

[TG] Karnonnos